「新約聖書」には、私たちの日常や西洋芸術の源流となる物語が数多く収められています。

しかし、いざ中身を知ろうとしても「どこが有名な話なの?」「あらすじを簡単に知りたい」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、これだけは知っておきたい新約聖書の有名な話15選を厳選し、あらすじや教訓を一覧でまとめました。レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』やミケランジェロの『ピエタ』など、名画の主題となっているエピソードを読み解く教養を身につけましょう。

Contents

新約聖書の有名な話15選

新約聖書には多くの象徴的な物語が含まれています。その中でも特に有名なエピソードを15選び、それぞれの要点を解説します。これらの物語は、キリスト教徒でなくても知っておくと、西洋の文化や思想を理解する助けになります。

【保存版】新約聖書の有名なエピソード15選

| 有名な話 | あらすじ・キーワード |

|---|---|

| 1. 受胎告知 | 天使ガブリエルがマリアに懐胎を告げるシーン |

| 2. イエスの誕生 | ベツレヘムの馬小屋での生誕(クリスマス) |

| 3. 東方の三博士 | 星に導かれた三人が黄金・乳香・没薬を捧げる |

| 4. 洗礼者ヨハネ | ヨルダン川でイエスが洗礼を受ける |

| 5. 荒れ野の誘惑 | 40日間の断食中に悪魔の誘惑を退ける |

| 6. カナの婚礼 | 最初の奇跡。水をワインに変える |

| 7. 山上の垂訓 | 「心の貧しい人は幸いである」など幸福の教え |

| 8. 放蕩息子のたとえ | 悔い改める者への神の無条件の愛と許し |

| 9. 善きサマリア人 | 「隣人愛」の象徴。敵対する男を助けた話 |

| 10. ラザロの復活 | 病死したラザロを、イエスが祈りで蘇らせる |

| 11. エルサレム入城 | ロバにまたがり、民衆に歓迎され聖都へ入る |

| 12. 最後の晩餐 | 処刑前夜。パンとワインを与え、ユダの裏切りを告げる |

| 13. ゲツセマネの祈り | 死の恐怖と戦いながら、神の意志に従うと誓う |

| 14. イエスの受難(十字架) | ゴルゴタの丘での処刑。全人類の罪を背負う |

| 15. キリストの復活 | 三日目に蘇る。キリスト教における最大の奇跡 |

1.バプテスマのヨハネ

バプテスマのヨハネは新約聖書において重要な人物の一人で、イエス・キリストの前駆者として知られています。

彼は人々に悔い改めと洗礼を説き、ヨルダン川での洗礼によって多くの人々を神に立ち返らせました。最も有名なエピソードは、イエスがヨルダン川でヨハネから洗礼を受けた場面です。この時、天が開き、聖霊が鳩のように降り、神の声が「これは私の愛する子」と言ったとされています。

この出来事は、イエスの公的な活動の始まりを象徴する重要なシーンとして描かれています。

2.イエスの誕生(降誕)

イエスの誕生は「降誕」として広く知られ、特にクリスマスの物語として世界中で親しまれています。

この話はマタイとルカの福音書に描かれています。ナザレのヨセフとマリアがベツレヘムで宿を探すも見つからず、馬小屋でイエスを出産したとされるこのエピソードは、謙虚な始まりとして語られます。また、羊飼いや東方の博士たちが星に導かれて礼拝に訪れる場面も非常に有名です。

この物語は、新約聖書における救い主の到来を示す重要なシーンです。

3.カナの婚礼

カナの婚礼は、イエスの最初の奇跡として知られるエピソードです。

この話はヨハネの福音書に記されています。結婚式でワインが尽きてしまった際、イエスは水をワインに変えるという奇跡を行いました。この奇跡は、イエスが持つ神性とその豊かな恵みを象徴すると同時に、人々の喜びを祝福する姿勢を示しています。

また、この出来事は、イエスが公に奇跡を行い始めた重要な最初の瞬間とされています。

4.山上の垂訓

山上の垂訓は、新約聖書の中で最も有名な教えの一つです。

この教えはマタイの福音書5章から7章に描かれ、特に「幸福の教え(八つの幸い)」として知られている箇所が有名です。「心の貧しい人は幸いである、天の国はその人たちのものである」など、価値観の逆転を提示する内容が特徴的です。

この教えは、イエスの道徳観と信仰への姿勢が凝縮されており、キリスト教だけでなく、世界中の多くの文化や倫理に影響を与えました。

5.五つのパンと二匹の魚

「五つのパンと二匹の魚」の物語は、イエスが行った数々の奇跡の中でも最も知られるエピソードのひとつです。

多くの群衆が空腹のまま集まっていた際、イエスはわずかな食料を手に取り、神に感謝を捧げた後、その食料を配りました。すると、五千人を超える人々が満腹になるまで食べることができ、なお余りが出るほどだったとされています。

この物語は、イエスの慈愛と神の無限の供給力を示しており、多くの絵画や文学作品で象徴的に取り上げられています。

6.良きサマリア人のたとえ

良きサマリア人のたとえは、隣人愛の重要性を教える物語です。ルカの福音書に登場し、ある旅人が強盗に襲われ重傷を負った際、通りかかった宗教者たちが彼を無視する一方、人種的に隔たりのあるサマリア人が彼を助けたという内容です。

この話は、真の隣人とは誰か、愛とは何かを問いかけるものであり、キリスト教倫理の中核をなす教えの一つとして評価されています。

7.放蕩息子のたとえ

放蕩息子のたとえは、ルカの福音書に記載されるイエスの有名な教えです。

財産を受け取り遊び尽くした末に全てを失った息子が父親の元へ帰ると、父は暖かく迎え入れるという内容です。特に「帰りたいと思ったその瞬間から赦される」というメッセージが印象的で、多くの文化で引用され続けています。

この物語は、神の無条件の愛や赦しの象徴であり、多くの人々に深い感銘を与えてきました。

8. ラザロの復活

「ラザロの復活」はヨハネによる福音書に記されている物語で、新約聖書の中でも特に有名なエピソードの一つです。

ラザロはイエスの友人でありながら病気で亡くなります。しかし、イエスはラザロが墓の中に入れられてから4日後に奇跡を起こし、彼を蘇らせました。多くのキリスト教徒にとって重要な教訓を秘めたこの物語は、特に「私は復活であり命である」というイエスの言葉が印象的です。

この物語はイエスの力を示すと同時に、死に打ち勝つ希望を象徴しています。

9. 変貌(イエスの神性の顕現)

「変貌」の物語は、マタイ、マルコ、ルカの福音書に記されています。イエスが弟子たちの前で突然その姿を変え、顔が太陽のように輝き、衣服が光のように白くなった場面です。

この出来事では旧約聖書のモーセとエリヤが現れ、イエスの神性がはっきりと顕現されます。天上の声が「これはわたしの愛する子、その言うことを聞け」と告げたことからも、キリストが神と共にある存在であることが証明されました。

この物語は、イエスの正体を深く理解する鍵となります。

10. 姦淫の女

ヨハネによる福音書に登場する「姦淫の女」の物語は、キリスト教における赦しと寛容の象徴的な話です。

姦淫で捕えられた女性が群衆に裁かれようとする中、イエスは「罪を犯したことがない者が最初に石を投げなさい」と語りかけます。その言葉に群衆は思いを改め、一人、また一人と立ち去ります。

この話は、他者を裁く前に自らの行動を省みる必要性を教えてくれるものとして広く知られています。

11. タラントンのたとえ

「タラントンのたとえ」はマタイによる福音書に記されるイエスの教えの一つで、人間に与えられた才能や資源をどのように活かすべきかを示しています。

物語では主人が召使いにタラントン(通貨の単位)を預け、それをどのように運用したかを評価します。多くの利益を生んだ者が褒められ、何も行動を起こさなかった者が叱られます。

このたとえは、神から与えられたものを最大限に活かす努力と責任の重要性を私たちに教えています。

12. 最後の晩餐

「最後の晩餐」は新約聖書をまとめるうえで欠かせない物語で、イエスが弟子たちとともに過ごした最後の食事を描いています。

この食事の際、イエスはパンを裂いて弟子たちに分け与え、「これは私の体である」と語り、杯を取り「これは私の契約の血である」としました。この行為は現在でもキリスト教の聖餐式として大切にされています。

また、ここで次に起きるペトロの否認やイエスの受難が暗示されるため、非常に象徴的な場面と言えます。

13. ペトロの否認

「ペトロの否認」はイエスの逮捕後に起きたエピソードで、すべての福音書に記されています。

イエスから「あなたは鶏が鳴く前に三度わたしを知らないと言うだろう」と予告されたペトロが、その通りにイエスを否認してしまう物語です。しかし、後にペトロは悔い改め、初代教会の基盤を築きました。

この物語は人間の弱さと、神の赦しの深さをわかりやすく教えてくれます。

14. イエスの磔刑と復活

イエスの磔刑と復活は、キリスト教における中心的な物語です。

イエスは罪なき者でありながら、私たち人類の罪を背負い十字架にかけられました。そして、死からの復活を遂げることで、神の力と救いを証明しました。この出来事は新約聖書を通じて語られ、キリスト教信仰の核心をなしています。

イエスの復活は希望と救済を象徴し、多くの人々に新たな命の意味を示しました。

15. ヨハネの黙示録

「ヨハネの黙示録」は新約聖書の最後に収録される書で、終末と新しい天と地の到来について描かれています。

この書にはシンボリズムに満ちた表現が数多く含まれており、最後の審判や新しいエルサレムのビジョンが語られます。神が最終的に勝利し、信者に永遠の安息を与えるというメッセージは多くの人々の心に深く響き、希望を与える存在です。

この物語は芸術や文学に多大な影響を与えてきました。

マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書

4つの福音書

新約聖書の中心を成す4つの福音書は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという異なる著者によって記されています。4人はそれぞれ独自の視点で、イエス・キリストの生涯や教えを伝えています。

マタイは、旧約聖書とのつながりを示すことで、イエスがユダヤ民族にとって約束されたメシアであることを証明しようとしました。マルコは、イエスの行動や奇跡を中心とし「神の国」の到来を急迫感を持って伝えています。

ルカは、イエスの思いやりと慈悲深さを強調し、社会的に疎外された人々への救いを描いています。ヨハネは、イエスが「神の子」であることを示し、その神性に重点を置いています。

これらの異なる視点が、新約聖書を豊かで多様なものにし、広範囲の読者に影響を与えました。

古代の文書としての価値

新約聖書は、単に宗教的な書物というだけではなく、古代世界を知るための重要な歴史資料でもあります。

紀元1世紀から2世紀にかけて書かれた新約聖書は、その時代の文化、社会、政治、宗教的状況を反映しています。例えば、ローマ帝国の支配下でのユダヤ人や初期キリスト教徒の苦悩、コミュニティの形成、宣教活動の様子が記録されています。

また、ギリシャ語で書かれたこれらの文書は、古代ギリシャ語の文献としても貴重な研究対象となっています。さらに、新約聖書には普遍的な教訓や倫理が含まれており、現代に至るまで人類の文化や思想に影響を与え続けています。

聖書に登場する有名な人物

イエスとその弟子たち

新約聖書で最も中心的な人物であるイエス・キリストは、多くの人々を癒し、教えを通じて神の愛を伝えました。

福音書には彼の12人の弟子たちの存在が描かれており、彼らはイエスの教えを世界に広める大切な役割を果たしました。特にペトロ、ヨハネ、ヤコブといった主要な弟子たちは、新約聖書の中でも多くの物語の中核を担っています。

例えば、ペトロは信仰の強さを象徴しつつも弱さも示す存在であり、弟子たちの中で模範的な人物と言えます。イエスとその弟子たちの物語は、新約聖書の有名な話をまとめる上でも最も注目されるテーマです。

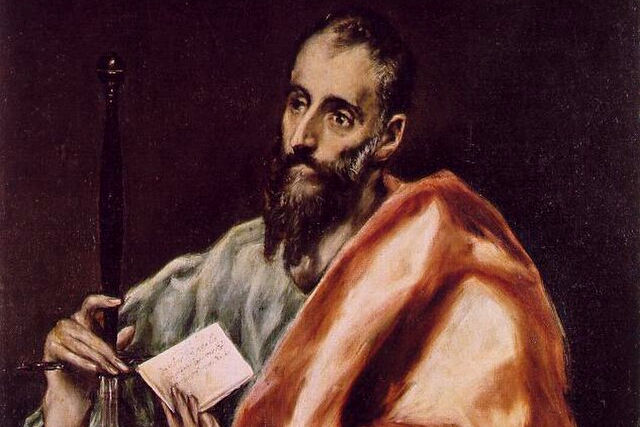

パウロの手紙と教え

キリスト教史において非常に重要な人物の一人がパウロです。彼は元々キリスト教徒を迫害していたものの、劇的な回心体験を経て、福音の伝道者へと生まれ変わりました。

新約聖書には彼が書き残した13通の手紙が収められており、彼の教えと信仰の深さが記されています。特に「信仰による義」や「愛」の重要性を説いた思想は、新約の中でも核心的な位置を占めています。

パウロの手紙は教会や信徒に向けて励ましや指導を与える内容が多く、その影響力は現在でも世界中のキリスト教徒に受け継がれています。

ヨハネの著述と神秘

ヨハネも新約聖書で大きな役割を果たした人物です。福音書の中で「ヨハネによる福音書」を書いたとされるだけでなく、「ヨハネの黙示録」という神秘的な預言書を執筆したとされています。

ヨハネは特に、イエスの神性や愛について深く掘り下げる文章を書いており、その他の福音書とは一味違う視点を提供しています。また、ヨハネの黙示録は象徴的な表現や終末論を描いており、多くの人々にインスピレーションを与えてきました。

ヨハネが伝えた神秘的でユニークな視点は、キリスト教徒だけでなく広く読者や研究者を魅了しています。

聖書の物語の楽しみ方

シリーズとしての聖書読み

新約聖書を楽しむ方法の一つに、シリーズとして読み進めるスタイルがあります。

例えば、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つの福音書を順番に読み、イエスの生涯や教えを段階的に知ることで、物語の全体像が簡単に理解できます。福音書には、それぞれ独自の視点や描写があり、それを比較しながら読むとさらに興味深くなります。

短いエピソードで構成されているため、忙しい現代人でも少しずつ読み進めやすい点も魅力です。一日の始まりや終わりに、新約聖書の有名な話を一話ずつ読むことで、毎日の生活の中に聖書の教えを取り入れることができます。

教育現場での聖書の活用

新約聖書に登場する物語は、教育現場でも効果的に活用されています。

「五つのパンと二匹の魚」や「良きサマリア人のたとえ」など、有名な話は思いやりや助け合いの大切さを教える題材として非常に適しています。生徒たちにとっても、親しみやすいあらすじで道徳的な教訓を学べるため、講義中やディスカッションの題材としても適しています。

また、西洋文化の理解を深めるためにも聖書をわかりやすく教えることで、西洋の文学や美術、音楽に織り込まれた聖書の影響を発見する楽しみを提供できます。これにより、生徒たちが文化的背景を知り、グローバルな視点を養う一助となるでしょう。

ネタとしての聖書の現代的解釈

聖書の物語を現代的な見方で解釈し、ネタとして楽しむ方法も人気があります。

「放蕩息子のたとえ」を家庭や人間関係のビジネスストーリーに見立てたり、「イエスの磔刑」を現代社会における自己犠牲やリーダーシップの象徴として理解するなど、日常生活に関連付けて考えると非常に面白い発見があります。

特に、インターネット上ではさまざまな聖書の話をユーモアたっぷりに解釈する投稿や動画が見られ、多くの人にとって聖書がより身近で親しみやすいものとなっています。

新約聖書の有名な話をテーマにしたミームや漫画、ブログなども数多く存在し、堅苦しさを感じずにキリスト教の物語に触れる入り口となっています。

聖書と文化の交差点

西洋芸術と聖書の影響

西洋芸術において、新約聖書の物語は欠かせないテーマとして扱われてきました。

特にルネサンス期における絵画や彫刻では、レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』やミケランジェロの『ピエタ』や『最後の審判』は、いずれも聖書の物語を描いた傑作として知られています。

これらの作品を通じて、聖書の物語が持つドラマ性や人間の救いへの渇望が芸術の形として見事に表現されています。

文学における聖書の引用

聖書、とりわけ新約聖書は、文学作品にも豊かな影響を与えています。

たとえば、ジョン・ミルトンの叙事詩『失楽園』やドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』には、聖書に登場するテーマや引用が多く含まれています。これらの作品は、聖書を簡単にとらえるだけではなく、物語や教えの深層に迫り、人間の罪と救い、道徳的葛藤と神の存在について深く考察しています。

新約聖書のあらすじを知ることは、これらの名作をさらに深く理解するための鍵となるでしょう。

映画やドラマに見る聖書の物語

新約聖書の有名な話は、映画やドラマでも繰り返し取り上げられています。

たとえば、『パッション』はイエスの磔刑と復活を描いた感動的な映画であり、多くの人々にキリスト教の本質を考えるきっかけを提供しました。また、『ベン・ハー』のように直接的ではないものの、新約聖書のメッセージを背景に持つ作品も人気を集めています。

さらに、現代的な解釈を加えたテレビドラマもあり、聖書のテーマが時代を超えて人々の心に訴えかける力を持っていることがわかります。これらの作品を楽しむためには、新約聖書の物語をわかりやすくまとめて理解しておくことが大切です。

聖書の教えと人間の問題

信仰と苦悩の物語

新約聖書には、人間が直面する信仰と苦悩に関する深い物語が数多く記されています。

特に、ヨハネによる福音書に描かれるラザロの復活のエピソードは、「信じる」ということと苦しみの中での希望を象徴する有名な話のひとつです。イエスの弟子が疑いや不安を抱いたり、信仰を試される場面は、現代の私たちが直面する不安や葛藤と重なります。

この物語は、どんな困難に直面しても神を信じることで救いがあるというメッセージを簡単にわかりやすく伝えています。

律法との対立と解釈

新約聖書では、イエスがしばしば当時のユダヤ人指導者たちと律法の解釈をめぐって対立する場面が描かれています。

たとえば「安息日に病を癒すことは律法違反にあたるのか」という問いを通じて、律法は愛や人を助けるためにあるべきだと説かれるシーンが有名です。この対立は、形式的な宗教規範と実質的な人間の救いとの関係性を考える上で重要なテーマを示しています。

イエスの教えは、新しい価値観の福音として律法の枠組みを超える愛の実践を求めていたと言えるでしょう。

キリスト教における救いの意味

新約聖書を読む上で、最も大切なテーマのひとつが「救い」です。

救いとは単に困難から助け出されることではなく、永遠の命を得ることや、神との完全な関係を回復することを意味します。この救いの核心は、イエス・キリストの磔刑と復活にあります。

ヨハネによる福音書では、「神はそのひとり子をお与えになったほどに世を愛された」という言葉(3章16節)が記されています。この言葉は、キリスト教の救済のあらすじを簡単にまとめる重要な聖句として知られており、人々に無条件の愛と希望を示しています。

キリスト教の歴史的背景

新約聖書の成立時期

新約聖書は紀元1世紀後半から2世紀初頭にかけて成立しました。

当時、キリスト教はローマ帝国の中で少数派の宗教として始まり、迫害を受けながらも次第に広がりを見せました。この時期のキリスト教徒たちは、イエス・キリストの教えを記録し、弟子たちがその使命を果たす中で福音書や使徒言行録、手紙がまとめられていきました。

新約聖書は、イエスの生涯や教え、弟子たちの活動、終末に至るあらすじを簡単にわかりやすく説明する形で書かれています。

旧約聖書との関係

新約聖書は、旧約聖書への深い理解と結びつきを前提として書かれています。

旧約聖書には、創世記や出エジプト記といった神と人間との関わりを記録した物語が多く含まれていますが、新約聖書はその延長線上にあります。イエス・キリストの誕生や使命は、旧約聖書に記されている預言の成就とされています。

この関係性を理解することで、神とのつながりをより深く知り、両聖書をあわせて読むと、キリスト教の考え方全体がより簡単にまとめることができます。

使徒たちの役割と影響

新約聖書において重要な役割を果たしたのが、イエスの弟子たち、いわゆる使徒たちです。

彼らはイエスの教えを記録し、広めるという大切な役割を担いました。特に有名な使徒パウロは、数多くの手紙を通じてキリスト教の教義を体系化し、福音を異邦人社会に広めました。その活動が、後のキリスト教の拡大や教会の形成に大きな影響を与えました。

このように使徒たちの働きを知ることで、新約聖書の物語に隠された背景や意義を理解しやすくなります。

キリストの教えの現代的意義

信仰と生活の関連

キリストの教えは単なる宗教的戒律ではなく、日常生活に切実に影響を与える実践的な教えとして広く受け入れられています。

新約聖書に記されているイエス・キリストの教えの中には、「明日のことを思いわずらうな」(マタイによる福音書6章34節)のような、現代社会においても有効なアドバイスが多く含まれています。不安やストレスの多い現代において、信仰を通じて心の安らぎを得ることが、多くの人々の生活の質を高める一助となっています。

また、キリスト教の精神である「隣人を愛する」という教えは、社会的なつながりや人々同士の信頼を深める重要な考え方として、現在でも広く尊重されています。

宗教と民族の関係

キリスト教の教えは民族や文化を越えて広がり、現在では世界中で信仰されています。

新約聖書には「すべての国の人々に弟子としなさい」(マタイによる福音書28章19節)という言葉が記されており、この考え方はキリスト教が普遍的な宗教として広がる土台となりました。一方で、各地域の文化や伝統と融合しながら伝播していった歴史も注目すべき点です。

ヨーロッパではキリスト教精神がルネサンスや啓蒙思想の基盤となり、アフリカやアジアでは独自の文化的要素と結びつきつつ受容されてきました。

宗教が単なる信仰の枠を超えて、各民族の精神的基盤や価値観の一部となっていったことは、新約聖書を通じてキリスト教の教えがもたらした大きな影響といえます。

日本におけるキリスト教の影響

日本において、キリスト教は他の信仰と比べて信者数が少ないものの、その影響力は見逃せないものがあります。

新約聖書の物語や教えは、明治時代以降の西洋文化との接触を通じて文学や教育、福祉活動に大きな影響を与えました。例えば、国際的に知られる作家である芥川龍之介『奉教人の死』、夏目漱石『心』や遠藤周作『沈黙』には、キリスト教に影響を受けたテーマや引用が見られます。

また、キリスト教の信仰に基づいた学校や医療施設も多く設立され、社会発展に寄与してきました。「神を愛し、人を愛する」というメッセージは、仏教や神道を基盤とする日本文化とも共鳴しながら、独自の形で根付き始めています。

このように、新約聖書の教えは、時代や文化を超えて日本社会にも豊かな意味をもたらしていると言えるでしょう。

>>キリスト教・聖書に影響を受けたとされる日本文学(小説)【35選】

新約聖書の有名な話15選[まとめ]

新約聖書の中でも特に有名なエピソードを15個厳選して紹介しました。これらの物語は、絵画や小説、映画などの作品を理解する手がかりとしても役立ちます。

「五つのパンと二匹の魚」や「放蕩息子のたとえ」といった物語は、現代人にも通じる普遍的なメッセージを持つストーリーです。また、「イエスの磔刑と復活」は、キリスト教の信仰の中心的要素であり、多くの人々の心を動かしてきました。

これらのエピソードの意味を知ることで、新約聖書が示す価値観や教えをより深く理解できるでしょう。

新約聖書の有名な話を簡単に、わかりやすく理解するきっかけとなれば幸いです。ぜひ、この機会に聖書の物語が持つ豊かな魅力に触れてみてください。

![今日の聖人は使徒聖パウロの回心|「なぜ、わたしを迫害するのか」──迫害者が使徒へ変えられた日[1月25日]](https://art-bible.net/wp/wp-content/uploads/2026/01/january-25-300x200.jpg)

![今日の聖人は聖フランシスコ・サレジオ|『信心生活の入門』と『神愛論』を著し、「聖母訪問修女会」を創立した司教[1月24日]](https://art-bible.net/wp/wp-content/uploads/2026/01/january-24-300x200.jpg)

![の聖人は聖イルデフォンスス司教|聖母マリアへの深い信心で知られるトレドの司教[1月23日]](https://art-bible.net/wp/wp-content/uploads/2026/01/january-23-1-300x200.jpg)

![今日の聖人は聖ヴィンチェンツィオ助祭殉教者|後に聖アウグスチヌスも敬ったスペインのぶどう栽培守護の聖人[1月22日]](https://art-bible.net/wp/wp-content/uploads/2026/01/january-22-300x200.jpg)

![今日の聖人は聖アグネスおとめ殉教者|13歳で殉教したと言われる少女[1月21日]](https://art-bible.net/wp/wp-content/uploads/2026/01/january-21-300x200.jpg)